С Юрием Валентиновичем Козловским я познакомилась, принимая участие в освещении программы «Небо, открытое для Всех», в рамках которой инвалиды и люди с ограниченными возможностями получают редкий шанс увидеть землю с высоты птичьего полета, прыгнуть с парашютом, получить новые эмоции и усовершенствовать свои спортивные навыки на специальных тренажерах.

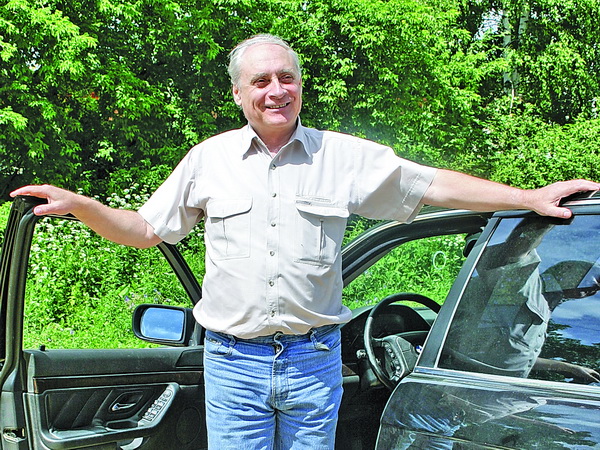

Признаюсь, до личного знакомства я ничего не слышала о невероятной судьбе Козловского, тем сильнее оказалось впечатление, которое на меня произвел его рассказ. Сначала я понаблюдала за тем, как он лихо управляет телом в аэротрубе, потом он с ветерком прокатил меня в автомобиле и, наконец, я увидела его за штурвалом легкомоторного гидросамолета, который Юрий Валентинович поднимал и сажал в сопровождении инструктора. Трудно даже представить, что у этого улыбчивого, очень сильного и мужественного человека нет ног, и понадобились долгие месяцы реабилитации, чтобы заново адаптироваться к реальности.

Признаюсь, до личного знакомства я ничего не слышала о невероятной судьбе Козловского, тем сильнее оказалось впечатление, которое на меня произвел его рассказ. Сначала я понаблюдала за тем, как он лихо управляет телом в аэротрубе, потом он с ветерком прокатил меня в автомобиле и, наконец, я увидела его за штурвалом легкомоторного гидросамолета, который Юрий Валентинович поднимал и сажал в сопровождении инструктора. Трудно даже представить, что у этого улыбчивого, очень сильного и мужественного человека нет ног, и понадобились долгие месяцы реабилитации, чтобы заново адаптироваться к реальности.

Про таких говорят: «родился в рубашке». Опасных эпизодов в жизни военного летчика Козловского было немало. Отводя от Читы неисправный самолет, он катапультировался на недопустимо малой высоте, при приземлении получил тяжелые травмы. Повторяя подвиг Алексея Маресьева, трое суток, несмотря на мороз, остервенело полз к своим, отчаянно боролся со смертью. Его спасение кажется Чудом, Божественным промыслом.

Можно с уверенностью утверждать, что, несмотря на суровые жизненные испытания, Юрий Валентинович не сдался, не замкнулся на своих проблемах и после ампутации ног. Он сохранил удивительную волю к жизни, интерес ко всему, происходящему вокруг, желание все попробовать и испытать самому. Возможно, именно это стремление и помогло ему не только выстоять, продержаться в трудные дни, но и сегодня сохранить отличную физическую форму, вести активную интеллектуальную и общественную деятельность, жить яркой и полноценной жизнью.

— Юрий Валентинович, расскажите, пожалуйста, о Вашем детстве. Кто формировал Ваш характер?

— Родился я в Забайкалье, но когда мне был год и месяц, мама перевезла меня в Подмосковье, где в Загорском районе жил ее брат. У отца по мужской линии — польские корни, деда звали Болеслав Фердинандович Козловский. До революции он приехал в Россию, чтобы стать управляющим имением в окрестностях города Лихвень, что в Калужской области. На дочери хозяина, Богдановой Екатерине Николаевне, он и женился. Мой отец, 1901 года рождения, в шестнадцать лет пошел на фронт из реального училища, отвоевал всю Гражданскую. Потом получил высшее образование. Полковник инженерных войск, работал в Москве начальником автослужбы Наркома связи, прокладывал Минское шоссе. Оттуда его направили на строительство дорог в Забайкалье. А во время войны командировали на линию фронта. В 1948 году отца не стало — видно, сказались тяготы военных лет.

По большому счету, меня воспитывала улица. Когда ушел отец, мне было пять лет. Мать все время работала. У меня еще была старшая сестра, но она росла слабой и болезненной, я ее не сильно слушался. Тяжелая мужская работа вскоре легла на мои плечи. А сформировали мой характер в основном шоферы. Я очень любил технику, машины, рано стал общаться с водителями. Проводил с ними все свободное время.

— А откуда возникла любовь к небу?

— На самом деле, ее не было. Как любой мальчишка, я мечтал о смелой и рискованной профессии. Но всегда считал, что у меня для нее не хватит здоровья: роста был маленького, меньше всех в классе. Скорее всего, это произошло потому, что я с детства много носил тяжестей. У нас было печное отопление, мне приходилось самому зарабатывать на уголь для семьи. Я подружился с кочегарами в котельной. Не боялся никакой работы: вечерами после школы катал нагруженные тачки, кидал уголь в топку. За это я получал возможность набрать столько угля, сколько требовалось. Иногда и соседу помогал, пару ведер ему за рубль приносил. Меня даже милиция не трогала: все знали, что я не ворую уголь, а сам его зарабатываю. Когда я учился в восьмом классе, у нас появилось водяное отопление, я перестал ходить в котельную и за год сильно вымахал.

Учеба в школе давалась легко, кроме гуманитарных наук. У меня технически ориентированный ум, руками умею делать практически все. В детсаду я разбирал и чинил часики. Потом всем друзьям ремонтировал велосипеды. Меня так и прозвали «механиком».

Когда пришло время выбирать профессию, я собрался стать водителем, а после армии окончить автодорожный институт. Еще во время учебы в школе, я самостоятельно управлял автомобилями, иногда даже замещал знакомых шоферов, возил песок из карьера, хотя у меня не было прав. Очень много читал о машинах, сам ремонтировал их, прочувствовал все узлы своими руками. В десятом классе у нас преподавался предмет «автодело», так я частенько рассказывал об устройстве автомобиля вместо учителя, поскольку физик, которому вменили в обязанность эти занятия, в машинах не очень разбирался.

После школы я оказался на заводе, меня взяли учеником слесаря. Я отучился четыре месяца, потом пришел к начальнику цеха и попросил, чтобы меня перевели в ученики токаря или уволили. Начальник вошел в мое положение и помог. Так что в первый же день я встал к токарному станку, так как какие-то навыки у меня уже были. Не прошли даром уроки труда в школе. Через два месяца мне присвоили квалификацию «токарь третьего разряда». Потом я некоторое время работал по этой специальности, пока получал водительское удостоверение.

В 1961 году произошло знаковое для меня событие: я услышал по радио о полете Юрия Гагарина в космос. Новость потрясла меня настолько, что я чуть с лестницы не упал — как раз в этот момент складывал дрова на чердаке дома. Сердце екнуло. Вообще-то, в Доме пионеров я занимался авиамоделизмом, много читал про авиацию и летчиков — Серова, Чкалова. Очень увлекался Гарнаевым, пожалуй, это был один из главных героев для меня. Также что-то из этого в меня заложили и рассказы двух моих двоюродных братьев — они тоже были летчиками. В августе я побывал на воздушном параде в Тушино… Вот тут мне очень захотелось начать изучать летное дело. Но я подавил в себе эту мечту, предполагал, что по здоровью не пройду.

Так что я собрался служить в армии. Военком побеседовал с моей матерью, предложил мне поступить в военное училище. Для меня это стало полной неожиданностью. Майор Симонов, отвечавший за мобилизацию, закрыл меня в своем кабинете в военкомате с горой папок, в которых содержались описания разных училищ. Я все перелопатил за несколько часов и ничего не выбрал. Очень не хотелось быть военным. На вопрос майора, почему, ответил, что среди этих учебных заведений не было летных, надеясь, что туда не пройду по здоровью. Тогда Симонов извлек откуда-то еще несколько папок, и я продолжил изучение.

Незадолго до этого эпизода я посмотрел фильм «Звезды на крыльях», где рассказывалось о Ейском училище, которое в тот момент было военно-морским — летчики носили морскую форму, тельняшки, бескозырки. Так определился мой выбор, я прошел медкомиссию, собрал документы. В начале июля пришел вызов в училище, вместе еще с тремя ребятами из Загорского района мы отправились в Ейск. Я не был уверен, что меня примут, успокаивался тем, что хоть на море впервые в жизни искупаюсь. Медкомиссия была очень сложной, из всех наших товарищей я ее прошел один. Потом настал черед психкомиссии, которую проводили специалисты Института военной медицины. Я волновался за экзамены, а полковник Ким из этой психкомиссии сказал, что даже если я не сдам их, он будет мне помогать, поскольку я для профессии летчика идеально подходил по всем параметрам. 17 августа 1962 года я был зачислен курсантом Ейского высшего военного авиационного училища летчиков.

— Трудно ли было учиться? Какие яркие моменты из этого периода жизни вспоминаются Вам?

— Учеба давалась легко, по технике и летной части никаких проблем не было. Правда, дважды меня чуть не отчислили. Один раз (с кем не бывает!) в праздничный день бегали с курсантом Женей Резниковым за водкой, на выходе из магазина нас увидел командир взвода. На следующий день нас вызвали на учебный совет. Вхожу, в аудитории — все полковники. Я сразу заулыбался: столько полковников на одного курсанта! Спрашивают: «Водка была? Пили?» Я честно все подтвердил и предложил им вспомнить себя в курсантское время. Они как-то притихли и отпустили меня с миром- что с меня взять?.. Оставили учиться.

На первом курсе летали на «ЯК-18». Этот самолет не приспособлен к полетам с отрицательными перегрузками — у него выбивало масло из системы. Однажды я в воздухе похулиганил: бросил управление, стал рассматривать объекты на земле. Самолет потерял скорость и завис, я, к тому же, был с открытым фонарем и не привязан к креслу. Меня начало вытягивать из кабины. Все происходило в перевернутом полете. Я пытался удержаться и ждал, что будет дальше. Самолет сначала «свалился» на крыло, потом перевернулся в нормальное положение и начал набирать скорость, я снова оказался в кресле, вернулся к управлению, сразу привязался, быстро закрыл фонарь. Когда посадил самолет, оказалось, у него все брюхо в масле. Инструктор поставил меня перед машиной, вызвал двоих курсантов и приказал им ее вымыть, а меня заставил смотреть на эту процедуру. «Ладно они! — зло сказал он. — Но ты-то — летчик!» У меня внутри все перевернулось, стало очень стыдно. С тех пор я летал очень дисциплинированно, больше отрицательных перегрузок не было.

На третьем курсе произошел еще один серьезный эпизод. Летал до этого с инструктором капитаном Муртазиным, с командиром звена — без проблем. А потом появился новый инструктор — лейтенант Слава Овсянников, щупленький, маленький. Один раз мы с ним слетали в зону на сложный пилотаж, замечаний не было. Во второй раз он надел противоперегрузочный костюм. Как оказалось, он просто не выдерживал больших перегрузок — я же летал на предельных и длительных перегрузках.

Однажды утром, после бессонной ночи, которую мы с приятелем провели, печатая фотографии, неожиданно объявили полеты на спарках. Я полетел с замом командира эскадрильи, он был какой-то раздраженный и весь полет ко мне придираться. В итоге, когда мы зашли на посадку и летели на посадочном курсе на высоте двести метров, он снова что-то стал выговаривать мне. Я вспылил и оттолкнул от себя ручку управления. Он «выхватил» самолет на высоте пятьдесят метров, сам посадил машину. Самолет остановился, мой напарник покинул кабину. Я дождался остановки турбины, выключил аккумулятор, вылез. Уже на земле у нас произошла еще одна стычка, я — о, ужас! — замахнулся на начальника тяжелым набалдашником от шланга кислородной маски.

Потом пошел в душ, пообедал и лег спать, полагая, что теперь меня точно спишут. Во второй половине дня к беседке, где проходила предварительная подготовка к полетам на следующий летный день, пришел командир звена, Карпов Марат Петрович. Он всегда хорошо ко мне относился, поддерживал. Посмотрел на меня, пошутил грубовато, ушел. Вроде бы, все притихло. Через пару дней мне запланировали на летную смену только один полет. Полет в зону на сложный пилотаж уже с командиром полка. Дали нам после взлета дальнюю пилотажную зона. Я начал выполнение задания: делаю переворот, петлю, полупетлю. Вдруг командир изъявил желание полетать сам, принял управление и долго кувыркался в воздухе — показал все, что умеет. Тут я заметил, что у нас горит лампочка аварийного остатка топлива, и через некоторое время сказал ему об этом. Остатка явно не хватало, чтобы дотянуть до аэродрома. Что делать? Я предложил запросить посадку с ходу с имитацией отказа двигателя. Разрешение с земли было получено. По мере полета я понял, что топлива может не хватить даже на это. Оставалось одно — выключить двигатель. Полковник сначала меня обматерил за такую идею, но секунд через пять дал согласие. Мы быстро снижались, «свистели», как говорят летчики. По инструкции, если до высоты две тысячи метров двигатель не запустился, необходимо катапультироваться. Я же решил снижаться до тысячи, потом я включил «зажигание в воздухе», опустил стоп-кран, двигатель благополучно запустился, но по расчету мы и без него совершили бы посадку. Сели с ходу, даже осталось сто литров топлива. Командир дождался того момента, когда я вышел из самолета, и сразу отправил меня в следующий полет на боевом одноместном самолете, несмотря на то, что в планах полетов этого задания не было. Я слетал и прилетел — все нормально.

Уже позже узнал, что оказывается, мои недоброжелатели договорились меня списать по нелетной, подали на имя командира полка рапорт. Марат Петрович Карпов, узнав об этом, попросил командира полка, прежде чем подписывать бумаги, самому слетать со мной. В итоге, я остался в училище и на сложный пилотаж с Овсянниковым больше не летал, только с самим Карповым. А на выпускных экзаменах Марат Петрович специально запросил, чтобы помимо других членов комиссии, обязательно прилетел из Таганрога летчик Павел Минин. Он прибыл на спарке, после основной группы экзаменаторов и лично принимал у меня сложный пилотаж. Я получил у него оценку «пять».

Так стал лейтенантом, распределили меня в Германию. Служил шесть лет в Группе советских войск (п/п 81776), стал летчиком первого класса, мастером боевого применения. Оттуда перевели в Забайкалье на должность заместителя командира эскадрильи-начальника штаба эскадрильи-старшего летчика с вменением обязанностей командира звена, так как я имел уровень летной подготовки инструктора по боевой подготовке во всех условиях.

— Спустя сорок лет как Вам вспоминается роковой полет над Читой?

— В критической ситуации мозг перестраивается. Секунды становятся часами, время идет очень медленно. Пространства для маневра у меня почти не было — остановка двигателя при выполнении полета ночью в сложных метеоусловиях оставляла мало шансов. С земли передали приказ катапультироваться. А подо мной город! Нужно было отвести самолет как можно дальше. Катапультировался на предельно малой высоте, открытие парашюта почти совпало с приземлением. Поиски осложнились тем, что штурман наведения «потерял» меня на экране локатора, поэтому было неизвестно, в какую сторону от города я ушел.

Переломы голеней были открытыми, сильное кровопотеря, но паники не было, сознание работало ясно. Я практически не переживал. Полз в сторону шоссе, понимая, что надо выжить. Уже на следующий день знал, что останусь без ног, — сильнейшие переломы и обморожения, даже кровь почти перестала течь. При этом у меня была абсолютная уверенность в том, что я выживу, никаких сомнений и колебаний. По иронии судьбы незадолго до этого эпизода у меня был разговор с одним лейтенантом, который спросил меня, что делать, если случится катапультирование между городами — в Забайкалье расстояния-то огромные. Я тогда ответил, что главная задача — как можно дольше продержаться, больше времени дать поисковикам. Можешь идти — иди, не можешь идти — ползи! Можно наткнуться на геологов, на кошару… Держаться до конца — такой у меня был настрой.

Искали меня семьдесят вертолетов. Нашли — случайно. Это был последний полет вертолета на исходе третьих суток, в тот момент, когда уже был отдан приказ о прекращении воздушных поисков. Пилот взлетел с ощущением, что найдет меня, о чем и сказал своему командиру перед вылетом. Уже на обратном пути штурман меня заметил в районе шоссе. Я прополз в мороз -27 градусов по Цельсию почти семь километров. Сначала подумали, что мертв: сердце не прослушивалось, дыхания не было. Вызвали другой вертолет, меня погрузили на чехлы. В кабине на взлете я неожиданно ожил и пополз. Срочно изменили маршрут, сели на стадион, куда подъехала скорая помощь. Меня отвезли в 321 ОВГ, где констатировали общее замерзание, внутреннюю температуру 33,2оС и кровопотерю 2,5-3 литра. «Оживляли» меня в ванной с водой, без особой надежды на успех. Во время размораживания я открыл глаза… Мне задали несколько вопросов, после чего я снова потерял сознание.

— Как продвигался процесс восстановления? Что оказалось самым трудным?

— Выздоравливал я с боевым настроением. Никаких особых перемен в своем внутреннем состоянии не обнаружил. Тридцать суток лежал в реанимации, мне перелили тридцать пять литров крови, из-за влажной гангрены произвели ампутацию. Помню, был там один нейрохирург, полковник. Приходил каждое утро, снимал папаху, переодевался и удивлялся: «Ты еще жив?» Я подтверждал, а он говорил мне: «Все равно умрешь!» На что я отвечал, что еще его переживу… Как он уходил вечерами — не помню, видно, каждый раз был без сознания.

А пожилой врач из первой хирургии Василий Иванович Галкин, который во время войны в полевом госпитале проводил сложнейшие операции, когда я спрашивал его о том, каковы мои перспективы, только руками разводил и говорил, что не знает… А ведь многих он действительно поднял из небытия. Начальник второй хирургии, тоже очень пожилой, иногда приходил по утрам, брал меня за руку, сидел смотрел на меня, а из глаз текли слезы. При перевязках, медсестры, помогавшие Василию Ивановичу, падали в обморок, не выдерживали такого зрелища. Когда меня увозили из госпиталя, Василий Иванович сам нес носилки, шел лицом ко мне и тоже тихо плакал. Помню, как слезы капали, капали, капали…

Но самое трудное началось, когда приехали мать с сестрой. Встреча была очень непростой для меня. Они улыбались, сглаживали острые углы — все прошло хорошо, а потом я понемногу адаптировался.

Еще тяжелее оказалось возвращаться «в люди». В сентябре 1974 года мне присвоили очередное воинское звание — гвардии майор. После двухгодичного лечения в лечебных учреждениях Министерства обороны я был выписан на протезах и с 14 августа 1975 года уволен из Вооруженных Сил в отставку по болезни. Мне установили I группу инвалидности бессрочно. Месяц я провел в Сочи. Там я нормально себя чувствовал, общался с людьми. А вот возвращаться в Краснозаводск, к матери, было очень трудно. Я настолько не хотел показываться никому, что уезжал с первым автобусом в Москву и возвращался с последним, только бы на глаза никому не попадаться.

Мне очень помог тогда друг, Алик Покровский, шофер. Однажды он заехал ко мне домой на «Студебеккере» и предложил прокатиться. Я согласился. Когда мы подошли к кабине, он велел мне сесть на водительское место. Так впервые я сам вел машину, нажимая на педали протезами. В гараже Алик, видя, что мне мешает рычаг переключения передач, газовой горелкой отогнул его. Дальше мы гоняли повсюду без проблем, почти каждый день он за мной заезжал. Я стал понемногу общаться с людьми, никто даже предположить не мог, что я инвалид. Тогда я понял, что все нормально.

— Как Вы познакомились с Вашей супругой Надеждой?

— Как военный инвалид, я получил машину — «Запорожец», практически сразу сдал его и приобрел с доплатой «Москвич». Как-то по осени 1976-го года один из друзей попросил меня подвезти в Москву. С утра я забрал его вместе с девушкой Людой. Проезжали мимо Дома культуры — она попросила остановиться, чтобы оттуда позвонить, телефонов-то тогда дома не было. Надежда в тот момент работала заместителем директора ДК. Из ее кабинета Люда как раз и звонила. А Надежде по иронии судьбы как раз нужно было ехать в Москву, она уже стояла одетая, в пальто, мы предложили ее подвезти. Она села впереди, рядом со мной. Так мы познакомились. Потом я отвез ее обратно в Краснозаводск. Стали встречаться. В итоге — 30 апреля следующего года поженились и тридцать шесть лет уже вместе.

— А как складывалась Ваша профессиональная жизнь? Я знаю, что Вы не прекращали работать…

— Как ни странно, мне в рабочих делах помогли журналистские материалы. Тогда никто не горел, да и теперь не горят желанием брать на работу инвалида первой группы — кому он нужен? А вот когда вышел очерк военного обозревателя «Красной звезды» Юрия Романова «Забайкальская Одиссея», а затем корреспондента «Комсомольской правды» Геннадия Бочарова «Непобежденный» ситуация изменилась. 5 мая 1977 года меня пригласили в Голубой Зал «Комсомолки», Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников вручил мне высшую награду комсомола — Почетный знак ВЛКСМ.

Когда меня спросили, где я хотел бы работать, я выбрал завод Сухого — собрался разрабатывать и строить самолеты. Генерал Владимир Сергеевич Ильюшин, который тогда был шеф-пилотом завода, по просьбе Юрия Романова предложил приехать на завод и пообщаться с заместителем директора по кадрам. Я пришел к нему, кадровик меня тепло принял, оказался человеком мудрым и дальновидным. Он сразу сказал, что работать в нормальном графике мне сейчас вряд ли удастся — интерес к моей персоне со стороны комсомола был довольно велик, предполагались многочисленные поездки. А завод — режимное предприятие за колючей проволокой, на выход во вне урочное время требуется спецпропуск. Так что он предложил мне работу инженера-конструктора первой категории в лаборатории по разработке и исследованию искусственного сердца, которая находилась вне территории завода. Такой вариант позволял мне не только работать, но и активно заниматься общественной деятельностью, я действительно много ездил, встречался с людьми. Потом был избран руководителем профсоюза лаборатории, организовывал соцсоревнования. Лабораторию преобразовали в специальное конструкторское бюро, я стал исполняющим обязанности начальника отдела, а потом и начальником. Позже меня утвердили заместителем руководителя нашего бюро, там я и трудился до 1991 года. Ушел потому, что не видел перспективы — не было финансирования, все разваливалось. Работал в сфере бизнеса, закончил курсы по внешнеэкономической деятельности, многократно выезжал за границу. С 2005 года тружусь заместителем Генерального директора фонда «Московский ветеран».

— А в небо подняться снова хотелось?

— Конечно, эти мысли не оставляли меня ни на минуту. В рамках программы «Небо, открытое для Всех» я дважды прыгал с парашютом в тандеме с инструктором и инициатором проекта Сергеем Потехиным, потом неоднократно поднимался в воздух на самолете с друзьями. Но хотелось снова летать самому! Отучился, прошел медицинскую комиссию, получил удостоверение пилота-любителя. Целеустремленность — мое самое главное качество. Осталась еще одна большая мечта — слетать в космос. Кто знает, может быть, и она сбудется?!

Наталья Лайдинен

Источник: http://obrazovanie.viperson.ru

Спасибо за статью! Я помню эту поразительную историю, чудом спасшегося лётчика, прочитанную когда-то в "Комсомольской правде". Вырезки не сохранилось и я очень сожалела, что не запомнила имя героя. Значит, это был Юрий Козловский! Здоровья ему и долгих лет жизни!!!